史景迁著作《王氏之死》

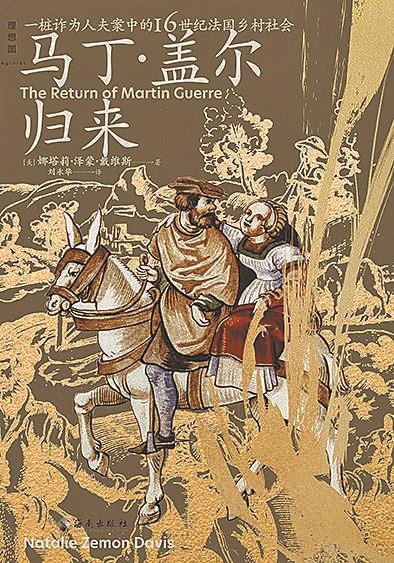

娜塔莉·泽蒙·戴维斯著作《马丁·盖尔归来》

故事发生在300多年之前。山东郯城有一个妇人王氏,她抛弃了丈夫任某,与一个男人出逃。逃亡途中,王氏被那个男人抛弃,只能一个人孤零零地回到距离郯城县城八英里左右的家乡。在当时,私通及私奔都是不小的罪名,她不能回家,只能寄居在离家不远的一个道观里。之后,王氏被以前的邻居高某和自己的丈夫任某碰上,而高某对她的嘲讽也引发了高、任二人的斗殴。最终,王氏被任某领回贫寒的家中。

在一个雪夜,邻居听见两人争吵,任某残酷地杀害了妻子,随后弃尸雪地。第二天,邻居高某因此前的斗殴而成为这个命案的被告——怀恨在心的任某和他的父亲到郯城县衙状告高某与王氏私通并杀死了王氏。这一起并不复杂的案件很快被县令黄六鸿捋清,真凶任某立刻被羁押。然而奇怪的是,那个被诬告的高某也付出了不小的代价,他必须为安葬王氏付出十两银子……

1.

史学研究的使命是求真,但有关何为历史、历史何为以及历史学的身份地位的讨论一直在进行。20世纪50至60年代,历史学者借鉴社会学方法,采用计量方式,关注社会整体趋势。到了70年代,在社会人类学的引导下,历史学家开始将视角移向底层社会,将关注范围进一步缩小,“微观史学”出现。而史景迁在1978年出版的《王氏之死:大历史背后的小人物命运》(下称《王氏之死》)无疑是非常重要的先行之作。

史景迁是著名的美国汉学家,1936年生于英国,1965年获得耶鲁大学博士学位。“史景迁”这个中文名字是他在攻读博士学位期间,中国史学家房兆楹给他取的,寓意学历史就要景仰司马迁,以司马迁为楷模。而史景迁与司马迁的相似之处,恰恰在于其高超的叙事笔法,他的著作《康熙与曹寅》《王氏之死》《胡若望的疑问》一直延续这一风格,《王氏之死》则表现得尤为突出。

《王氏之死》在史料的选取和运用上显得十分独特。大部分史学家很难关注和记录到这类地方上发生的小事件,尽管缺乏如西方中世纪宗教法庭那样详尽的审判记录,史景迁仍通过各类地方资料寻找蛛丝马迹。史景迁高度重视《郯城县志》和其他几个地方的方志中的记载,及黄六鸿总结其州县任职经验编纂而成的官箴书《福惠全书》,除了从中了解郯城的乡村治理情况外,史景迁还特别注意其背后隐藏的编撰意图、个人立场和写作动机,试图寻找其中的话外之音。此外,《聊斋志异》也成为史景迁建构历史世界的重要依据。文学性的材料曾长期被史学家嗤之以鼻,但实际上,这一虚构的产物反而拥有更为真实的一面,从陈寅恪倡导的“以诗证史”研究方法中可以清晰看出。使用《聊斋志异》作为史料,显然是史景迁深思熟虑的结果。

史景迁认为,山东附近区域的真实故事为蒲松龄提供了无穷无尽的灵感,《聊斋志异》实际上是蒲松龄对地方社会的观察与真实体验,蒲松龄也在书中渗透了自己的思想,如其对妇女遭遇的同情,为书中设置看似不合常理的结局:“他知道对许多妇女来说,婚姻不过是没有快乐的陷阱,他提供给这样的妇女一个逃离婚姻的想法。”史景迁还将地方史志和《聊斋志异》进行相互印证和补充说明,说明《聊斋志异》中的内容并不是空穴来风,而是真实存在的:“通过地方盗匪集团的观察和参考流行的民间故事,蒲松龄让人在拼凑起来的故事后面看到周围世界中随处可见的恐怖,不幸的遭遇如何滋生鲁莽的行为,以及几乎无法解决的突发和缺乏理性的暴力事件。”通过这些似真似假的史料,史景迁得以绕过虚浮且抽象的概念描述,揭示真实的乡土和乡民。

尽管选取史料的方法相当巧妙,但对这些史料的加工绝非易事,想通过这些史料构建一个完整的历史图景则更为艰难。《王氏之死》再现的是明清之际山东郯城农村人民的贫苦和扭曲的生活,王氏在一系列不可避免的因素下,一步步走向悲剧的结局。

在内容编排上,史景迁贯彻了法国史学家费尔南·布罗代尔的“时段理论”史学观,首先介绍了王氏所处的时间和空间位置,并一步步聚焦到王氏本人。史景迁介绍了地方屡次发生的自然灾害,饥荒、疾病、盗匪等接踵而至并交织在一起,为郯城民众蒙上了苦难、贫困的阴影。与之对比鲜明的是,明清鼎革的政治局势并未给地方带来重要变化。同时,长期存在的自然环境也深刻影响了人们的生活。受制于自然、气候等因素,郯城只能依靠不甚发达的农业发展,而其小县城的规模又不足以引起更高层级的注意,成为被人遗忘的一隅,民众的生存成为普遍问题。因此,土地成为人们关注的焦点,土地上的暴力争夺和赋税征收问题突出,乡间弥漫着紧张的氛围。在这些地理环境、政治环境乃至家庭环境下,底层妇女的生活际遇可想而知,这自然成了王氏悲惨结局的重要因素。

2.

可以看到,在研究视角上,史景迁始终关注的不是精英阶层,而是小人物或边缘人物。近代以来,著名历史学家利奥波德·冯·兰克主张史学研究应当基于对档案资料的客观研读,但关注的仍然是上层和精英人物。《王氏之死》描述的是一名普通妇女的生活遭遇,显然未能在历史中产生重要影响,但并不意味着不存在研究的意义和价值。

通过王氏之死一案,作者还对中国古代基层组织的运作进行了描绘,我们能够从中看到制度设计及与中央运行情况具有较大差距的地方的真实图景。县作为最底层的行政单位,面临上传下达的繁重任务,无法完全执行中央制定的制度和律令,同时,中央政府在县一级仅仅委任县令等少数要职,县令需要管辖境内的各类事务,对乡间的控制无法面面俱到,县政的处理无疑存在较大的灵活性。而在面对案件审理时,人力和效率的考虑,不能仰赖理想中的审理手段,必须依靠县令的“智慧”。王氏之死一案中,县令黄六鸿即“利用人对城隍的害怕迫使受惊吓的目击者说出真相”,用“土办法”使案件成功办结。

事实上,王朝仅能对地方的一小部分予以关注,其最主要的控制似乎仍主要围绕征税展开,这也大大加深了民众的苦难。《王氏之死》同样存在大量对制度、组织的描述,但最后仍会回归到制度中的“人”,观察各方在其中的反应,这与“活的制度史”的倡导有异曲同工之妙。

通过《王氏之死》对历史图景的勾勒,我们可以发现中国古代很多官方的、理想的观念在乡间的实际情况。清华大学历史系教授王东杰在《乡里的圣人:颜元与明清思想转型》中指出,颜元之所以能够成为“乡里”级别的“圣人”,一部分原因在于作为教化对象的乡民也在“按照他们的想法,再次改写这些思想。经过多次转手,许多观念已经远离了其本来面貌,甚或已与其创造者的原意南辕北辙,但它们的活力正来源于此”。《王氏之死》也体现了诸多观念在乡间的流变。如妇女的贞洁观除了在地方志中被着重强调,“女人的好品德是贞洁、勇敢、勇毅和无条件地接受流行的男女等级差别”,也深刻烙印在乡民的普遍观念中,这从王氏的丈夫任某对王氏的做法和态度中可以清晰看出。此外,许多儒家传统道德观念和官方意识形态并未在基层得到完全渗透,虽然县令一直在为提高乡民的道德水准而努力,但“国家推崇的整个儒家学说对大多数郯城人来说似乎是遥不可及的”。

中西方均一直存在着讲故事的传统,但在近代“科学化”的呼声之下,史学被认为应该用严谨的、学术的、不带有任何情感的语言来书写。同时,随着问题意识的强化,议论和分析的地位显得更为重要,“论文”形式占据主要地位,这一趋势固然提高了史学的说服力和科学化,但这也使得史学作品产生了落入“八股文”的危险,同样容易限制作者观点的表达,更让众多读者敬而远之。

“讲故事”同样能够解释历史之真,这一点在《王氏之死》的创作中格外突出。史景迁在爬梳看似流水账的史料之后,展示了明清之际偏远县城中普通乡民复杂生动的日常生活,展示了底层妇女的生与死。这样的写法虽然可能会被认为是没有问题意识,但却十分有力地解答了在社会生活史方面的有关问题,受到读者的认可和欢迎。

3.

与《王氏之死》类似的,还有美国历史学家娜塔莉·泽蒙·戴维斯撰写的学术著作《马丁·盖尔归来》,这本书描述了一起冒名顶替案。

1548年,在法国朗格多克地区的一个小村庄,一个富裕的农民马丁·盖尔抛妻别子,舍下家业,一去多年,杳无音信。八年后,他却突然出现在村子里,令家人、邻里既惊讶又欣喜。尽管样貌有不少变化,他还是受到了众人的欢迎,与妻子重新过上了幸福生活,并生下一个女儿。可是,他却与亲叔叔爆发财产纠纷,引发了家人不满。与他相亲相爱的妻子迫于压力,声称她被一个冒名顶替的骗子蒙蔽了,将他送上了审判席。此案从地方法院一直闹到最高法院,双方各执一词,莫衷一是。就在这个马丁·盖尔几乎让法庭相信他不是骗子、即将作出有利于他的判决时,真正的马丁·盖尔出现了……

《马丁·盖尔归来》中的这起案件并没有对历史进程起到决定性的作用,但通过对这一并不十分典型的事件进行详尽的观察和可靠的分析,作者揭示了中世纪的婚姻关系、亲属关系、继承法、社会流动、兵役、乡村习俗和司法程序。与《王氏之死》不同的是,《马丁·盖尔归来》拥有详尽的法庭审判记录可供利用,这也提示我们,应该持续挖掘独具特色的史料。

北京大学历史学系教授罗新在《有所不为的反叛者》中提出,历史学家应拥有批判、怀疑和想象力三大美德,对于存在的历史书写,应不断想象与重构,始终尝试接近历史之真,《王氏之死》充分体现了史景迁在此方面的努力。

作为刑事案件的王氏之死和作为社会生活的王氏之死显然不同。社会生活中的人、事、物,仍需要我们不断研读与探索。在当今社会史强调眼光向下和自下而上的背景下,《王氏之死》仍然值得重读。