近年来,随着赣榆区产业结构的调整以及城市化进程的加速,社会经济得到飞速发展,人口跨域流动也日益频繁,由此很多社会问题进一步凸显,刑事案件频发,其中,跨区域刑事犯罪问题已经成为影响本地区社会治安稳定的一个重要因素。本文将以苏鲁跨区域刑事犯罪为例,通过数据分析,剖析原因,提出对策建议,以期预防和减少苏鲁跨区域犯罪问题,为两地司法部门治理跨区域犯罪提供思路。

一、近三年来办理的苏鲁跨区域犯罪案件基本情况和特点

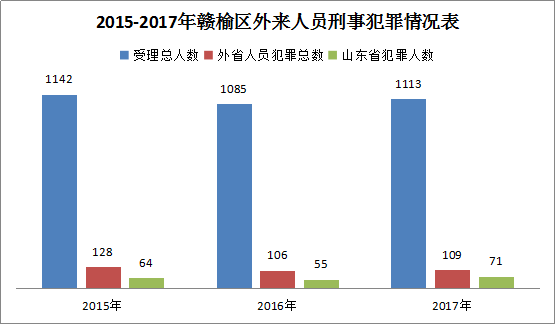

2015年至2017年,我院共受理各类刑事案件共计2360件3340人,外省人员犯罪共计343人,占受理总人数的10.3%,其中山东省外来人员犯罪人数190人,占外省人员犯罪总人数的55.4%(详见表1)。

(表1)

二、苏鲁跨区域犯罪的特点

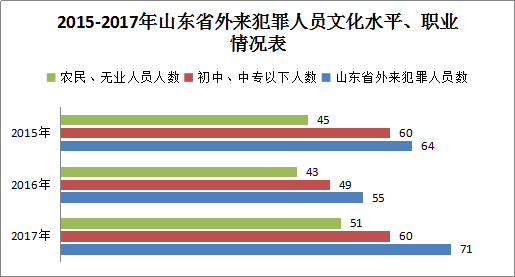

1、犯罪主体结构复杂,且主要呈现出文化低、收入低两个特点。调查显示,从文化结构来看,山东省外来犯罪人员中初中、中专及以下文化水平三年分别为60人、49人、60人,占外来犯罪人员总人数的88.9%。从身份职业来看,山东省外来犯罪人员主要是农民、无业人员、进城务工人员较多,近三年人数分别为45人、43人、51人,占外来犯罪人员总人数的73.2%(详见表2)。该类人群文化、收入较低,往往法制意识淡薄,是非观念不强,自控能力较差,没有良好的价值观。生活中往往缺乏必要的就业技能,从事技术含量低、工作量繁重的工作,当受到外界的不良诱惑或影响时,容易诱发违法犯罪行为的发生。

(表2)

2、山东省外来犯罪人员地域性特征明显,以与赣榆区相邻县区为主。调查显示,从山东省外来犯罪人员区域来看,以与赣榆区相邻的莒南县、临沭县、岚山区为主,分别占山东省外来人口总数的14.2%、19.5%、10.5%(详见表3)。对于跨区域犯罪,无论是作案还是逃离,都离不开交通工具,辖区内多条相通的国道,在一定程度上为犯罪份子提供了便利的交通条件,也为得手后转移赃款赃物和销赃提供了便利条件。

2015年-2017年山东省外来犯罪人员地域分布情况

|

年度 地域 |

2015年 |

2016年 |

2017年 |

2015-2017年 |

|

|

数量(人) |

数量(人) |

数量(人) |

数量(人) |

占总人数比例 (%) |

|

|

莒南县 |

10 |

6 |

11 |

27 |

14.2 |

|

临沭县 |

15 |

8 |

14 |

37 |

19.5 |

|

岚山区 |

8 |

7 |

5 |

20 |

10.5 |

|

峄城区 |

0 |

0 |

7 |

7 |

3.7 |

|

郯城县 |

5 |

7 |

1 |

13 |

6.8 |

|

其他 |

26 |

27 |

33 |

86 |

45.3 |

(表3)

3、犯罪种类以侵犯财产犯罪为主。山东省外来犯罪人员中侵犯财产型犯罪71人,占总人数的37.3%(详见表3),其中盗窃罪61人,在侵财类犯罪中占85.9%,应当作为防范的重点。盗窃罪中主要以小偷小摸、顺手牵羊式犯罪为主,但是预谋的共同犯罪、流窜作案盗窃行为也较为突出。另外,从其他罪名来看,以追求非法经济利益为目的实施的非法经营、销售伪劣产品等犯罪也占一定比例。

(表4)

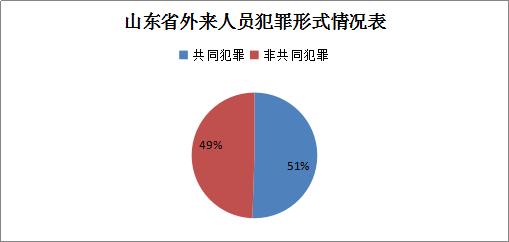

4、犯罪形式以团伙化、共同犯罪居多。2015年至2017年间,山东省外来犯罪人员中51%是共同犯罪(详见表5)。该类人员中由于对赣榆区环境相对陌生,单独作案成功率较低,因而作案过程中,为了相互壮胆、相互掩护,普遍采取拉帮结派、结伙作案的刑事进行犯罪活动。同时为了确保作案能够顺利进行,在作案前通常会采取多次踩点,明确分工。

(表5)

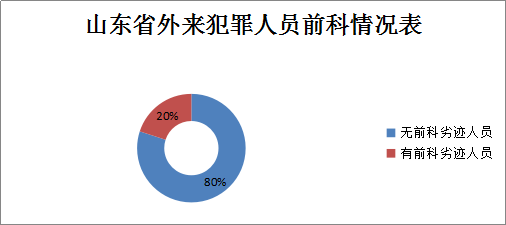

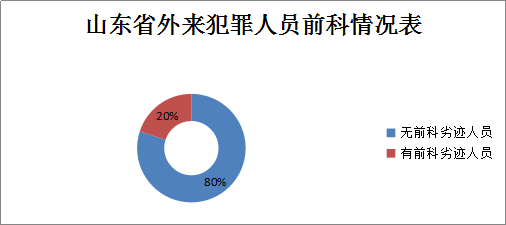

5、从前科情况来看,再犯罪人员占比较高。

从表格来看,近三年山东省外来犯罪人员中,具有前科劣迹人员38人,占总人数的20%(详见表6),其中该38人中有30人实施了盗窃犯罪,占具有前科劣迹总人数的78.9%。做好上述人员的帮教工作以及对有犯罪倾向人员的防控工作,将在一定程度上可以有效的节省司法资源,同时极大的消除社会隐患、促进社会稳定。

(表6)

三、苏鲁跨区域犯罪高发的主要原因:

1.经济迅速发展,便利的交通为跨区域作案提供条件。赣榆区位于江苏东北部,与山东省莒南县、临沭县、临沂市岚山区相邻,位于江苏沿海经济带和东陇海产业带东部交汇处,辖区内有多条国道、省道经过,交通便利。近年来随着经济的发展,居民生活水平不断提高的同时,外来务工、旅游等人员明显增多,外来人口逐渐增加,是我区经济发展、社会进步的产物,也是经济发展的必然要求。但是,在一定程度上带来了一定的社会治安问题,其中一部分部分流窜作案人员往往隐藏在流动人口中,伺机作案,尤其山东省部分相邻县区,往往驾车到赣榆来回一个多小时的路程,在一定程度上导致我区近年来外来人口犯罪以及流窜作案犯罪频发。

2、文化素质低,法制意识淡薄。从前文图表可以看出,苏鲁跨区域犯罪嫌疑人文化程度88.9%为初中、中专业以下,且职业来看,无业人员及农民已经成为跨区域犯罪的主要人员,占总人数的73.2%。该类人员遇到事情缺乏一定的独立判断能力,容易受到他人唆使、蛊惑从而走上犯罪道路。同时无业人员因为长期无稳定正当收入往往造成本人以及家庭的经济恶化,在社会交往中自尊心受到挫伤,容易产生“自暴自弃”的想法,进而沉沦堕落走上违法犯罪的道路。

3、外来人员管理存在漏洞,防范措施比较薄弱,给犯罪分子有可乘之机。虽然公安机关加强了外来人员暂住证登记及管理工作,但是漏登、托管的情况比较严重,目前登记情况并不能反映外来人员的真实情况,没有真正地把流动人口管牢、管住,造成部分外来人员脱离管理视线。另外,赣榆区只有主要交通道口设立电子监控,一般公共场所和居民居住区都没有电子监控设备,加上警力不足原因,这些都给犯罪分子以可乘之机。

4、司法机关情报信息不畅、缺乏协作。作为我国现行案件考核机制存在弊端,各地司法机关只重视各自辖区内案件的侦破与办理,对于其他区域的案件办理重视不够,同时,目前苏鲁两地司法机关情报信息不畅,资料传输速速较慢。从前文图表可以看出,78.9%的再犯罪人员跨区域实施盗窃犯罪,而该类人员中在实施犯罪之前存在多次到赣榆踩点情况,而两地侦查机关没有及时风险研判以及互通信息,在一定程度上导致跨区域犯罪居高不下。

5、帮教队伍薄弱,社会管理缺位。根据前文数据来看,苏鲁跨区域犯罪人员中再犯罪人员占比较高,在现行帮教体系中,对该类人员社会监控力较小,有些人员一出监狱就处于失控状态,且受关心率低,大多数刑释人员到出狱后,并未得到有关部门妥当的关心和安置,所以,这些人员在再犯罪时,基本上都处于没人管或管不到的情况,对刑释人员的失教、失管、或帮教不力,面对目前人口高流动率、高待业率、犯罪和重新犯罪居高不下的新情况,还没有建立起一个新的、比较健全、运作良好的防控新机制。

四、对外来人员违法犯罪的预防对策

1.加强法制宣传,提高两地居民法制意识。首先,两地公检法在办案过程中注重结案释法工作,提倡教惩结合的工作方式,针对犯罪人的不同情况,从情理法加强对其教育, 提高其道德水平、法治认同能力,培养其对犯罪行为的羞耻感和否定感。其次,两地司法机关、社区及用人单位要互相配合,针对当前工作重点、时事热点、法律焦点,组织人员到社区、案件高发地进行普法,定期开办相关法律知识讲座,做好法制与防控犯罪的宣传教育;同时通过散发宣传资料、提供法律咨询等方式,让群众眼前有法、耳朵听法,普及一些可能会触犯的法律常识。

2、强化区域合作,及时开展专项行动。部分苏鲁跨区域刑事犯罪嫌疑人就是想钻两地司法机关“自扫门前雪”的空子,因此,两地司法机关应当强化区域合作,加强横向联系,互通犯罪情报,相邻县区司法机关要加强协作,建立不同形式、不同规模的协作机制,形成打击跨区域犯罪合力。各地司法机关应当及时提供跨区域犯罪的线索和资料,对于重大案件及时交流通报,互相配合,积极开展协作配合工作。同时对于各自县区内出入交通要到以及跨区域犯罪嫌疑人吃、住、销赃的重要场所进行控制,共同构筑跨区域犯罪防控网络。

3、强化情报分析,转变侦查模式。当前社会刑事复杂多变,面对跨区犯罪日新月异的新形势,应当充分利用现有的信息技术,充分发挥犯罪情报信息、风险研判对打击跨区域犯罪的重要作用,通过对高危人群(再犯罪人群)、案件高发地的情报信息以及外地情报收集、整合和分析,发现违法犯罪线索和证据,对于可能存在跨区域犯罪的线索,及时信息反馈,力争将犯罪消灭在初始阶段。

4、加大外来人员的管理力度。外来人员犯罪是较为复杂的社会现象,对其遏制要始终坚持预防和控制犯罪的总方针,社会治安综合治理。外来人员管理是一项社会化系统工程,只有在公安、劳动、民政、工商、城管等行政管理部门充分发挥各自职能作用下,实施综合治理,落实各项管理措施,齐抓共管,形成全力,才能真正奏效。 同时应当强化对旅馆业、出租屋和宾馆的管理和控制,逐一对外来人员进行登记、排查,及时发现可能隐藏的犯罪嫌疑人。同时,建立健全废品收购业以及典当行、二手车等特殊航意的管理制度,以便及时发现和掌握犯罪信息。

5、加强心理防控,帮助融入环境。相关部门可以设立专门针对出狱人员的心理健康诊所和法律服务站,为其提供法律咨询和法律援助,帮助其尽快适应新的生活环境,促使他们自觉地遵守社会公德,尽快融入新的生活,引导其做于自己、于家庭和于居住地有益的事情。另外应该发挥基层组织、社会团体以及志愿者的作用,定期对刑满出狱人员进行心理教育,及时化解该类人员在婚姻家庭生活中出现的矛盾,让这些人员重拾回归家庭、社会的信心。同时也要加强对犯罪人所在单位、社区居民的法制宣传教育,努力消除本地居民对刑满释放人员的排斥、歧视心理,消除对立,减少矛盾,形成齐抓共管、群防群治的局面。

(作者单位:赣榆区检察院)